Consolider ses données : le levier caché de performance et de maîtrise des risques

Dans la majorité des entreprises, les données essentielles sont dispersées entre différents fichiers, applications et unités opérationnelles. Cette fragmentation crée des incohérences, alourdit les processus et complique le pilotage. Au fil du temps, les directions constatent que l'absence de vision unifiée ralentit la prise de décision, fragilise la performance et génère des coûts invisibles mais considérables. Disposer d'une information consolidée devient alors un prérequis pour analyser, anticiper et agir efficacement.

La consolidation des données est souvent abordée comme un concept technologique, alors qu’elle constitue avant tout une démarche méthodique visant à rendre l’information fiable, cohérente et exploitable. Elle ne relève ni du jargon, ni d’une mode passagère : elle répond à des besoins concrets, quotidiens, tels que la production de rapports fiables, la coordination des équipes et la maîtrise des données sensibles. L’enjeu n’est pas d’accumuler davantage d’outils, mais de structurer durablement les données existantes.

1. Qu’est-ce que la consolidation des données ?

Définition et finalité

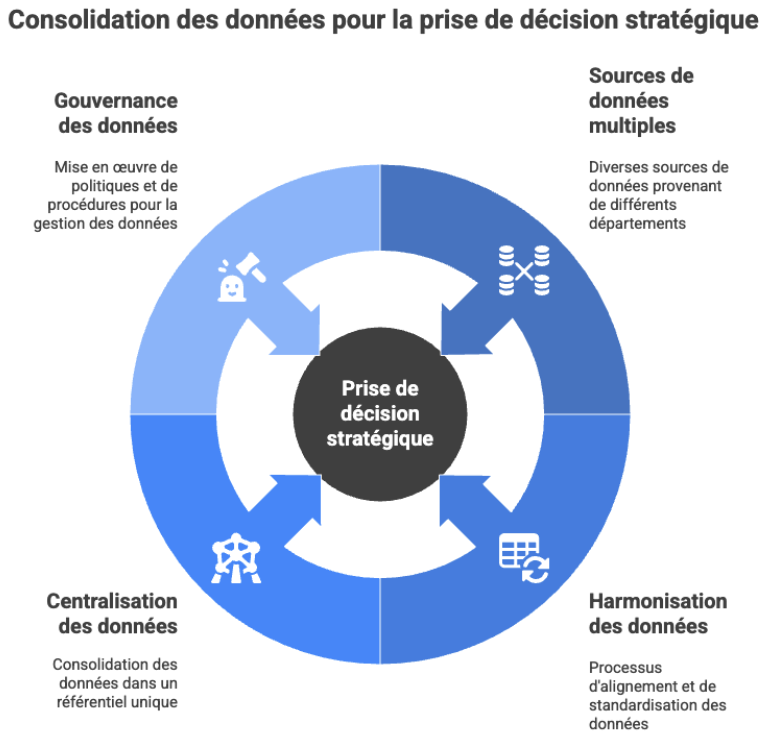

La consolidation des données désigne le processus qui consiste à rassembler, harmoniser et centraliser des informations issues de sources multiples au sein d’un ensemble unique, structuré et gouverné. L’objectif est de disposer d’une base cohérente permettant de réduire les contradictions, d’améliorer la qualité des informations et de fournir un support fiable aux décisions stratégiques et opérationnelles.

Un référentiel unique pour toute l’entreprise

Cette démarche vise à établir une base d’information unique, reconnue et utilisée par l’ensemble des équipes pour leurs indicateurs et leurs analyses. Ce référentiel commun limite les divergences de chiffres entre services, réduit les erreurs liées aux extractions manuelles et permet aux directions de piloter l’activité à partir de données alignées plutôt que de versions partielles ou contradictoires.

Transformer un patrimoine dispersé en actif stratégique

Grâce à la consolidation, l’entreprise réunit des informations auparavant cloisonnées (finance, ventes, marketing, production, RH) pour constituer un patrimoine de données structuré et exploitable. Cette transformation n’est pas seulement technique : elle convertit une matière première fragmentée en ressource stratégique, capable de soutenir les plans d’action, la gouvernance et la performance globale.

2. Les limites des silos de données

Données verrouillées par service ou par outil

Lorsque les données restent isolées dans des outils hétérogènes – CRM, ERP, fichiers Excel, applications métier – chaque service développe son propre périmètre d’information. Cette isolation empêche la circulation fluide des données et crée des zones opaques dans l’organisation. Les équipes ne disposent jamais d’une vision complète et restent dépendantes de démarches manuelles pour accéder aux informations détenues par d’autres.

Multiplication des versions concurrentes de la vérité

En l’absence de consolidation, plusieurs versions d’un même indicateur coexistent : les ventes selon la finance, celles du CRM, celles de la production. Chacune se fonde sur ses propres extractions, filtres et définitions. Cette multiplicité nourrit la confusion, dégrade la confiance interne et ralentit les prises de décision puisque les réunions servent d’abord à arbitrer sur les chiffres, plutôt qu’à analyser la situation et définir des actions.

Perte de temps et inefficacité opérationnelle

Les silos entraînent une accumulation de tâches répétitives : recopie manuelle, rapprochement d’exports, vérification de colonnes, correction d’erreurs, consolidation de fichiers. Ces opérations consomment un temps considérable et mobilisent des compétences qualifiées sur des activités à faible valeur ajoutée. Elles introduisent également un risque d’erreur permanent qui fragilise la qualité des analyses produites.

Difficultés de gouvernance, sécurité et maîtrise des données sensibles

Lorsque les bases restent éclatées, il devient difficile de savoir où résident les données personnelles, quelles sont les règles d’accès applicables ou comment assurer leur mise à jour ou suppression. L’entreprise peine alors à maîtriser ses obligations réglementaires et à garantir la sécurité des informations, notamment dans les secteurs fortement exposés. Les risques juridiques, financiers et réputationnels s’en trouvent accrus.

3. Pourquoi consolider ? Les bénéfices pour l’entreprise

Des décisions plus rapides et plus fiables

- Qualité de la donnée et cohérence des indicateurs

Une fois consolidées, les données gagnent en fiabilité et en intégrité. Les indicateurs deviennent homogènes, vérifiables et comparables, ce qui renforce la qualité des tableaux de bord et des analyses. Les équipes disposent d’un socle commun sur lequel s’appuyer pour piloter la performance.

- Agilité stratégique et réactivité opérationnelle

En éliminant les incohérences et les retards liés aux traitements manuels, la décision s’accélère. Les dirigeants peuvent identifier plus tôt les tendances, ajuster rapidement les plans et déployer les ressources là où elles sont réellement nécessaires.

- Analyses transverses et pilotage global

La consolidation permet de croiser les dimensions clés de l’activité : ventes, marketing, satisfaction client, logistique, trésorerie, ressources humaines. Cette transversalité ouvre la voie à des analyses complètes et à un pilotage global, dépassant les frontières organisationnelles.

Productivité et efficacité opérationnelle

- Automatisation des flux et des rapports

La centralisation des données favorise l’automatisation des intégrations et la mise à jour continue des reportings. Le temps passé à manipuler les données diminue, permettant aux équipes de se concentrer sur l’analyse et la planification.

- Suppression des doublons et redondances

La consolidation élimine les fichiers multiples, les copies locales et les outils parallèles développés faute d’accès à une source fiable. Elle réduit ainsi la complexité interne et les erreurs associées.

- Optimisation des coûts et simplification IT

En regroupant les ressources techniques et en rationalisant les infrastructures, l’entreprise limite les coûts de stockage, de maintenance et de licence. La consolidation contribue également à simplifier la supervision IT.

Collaboration, alignement et culture data-driven

- Vision unique au service du dialogue interne

Une source unifiée facilite le dialogue et réduit les interprétations divergentes. Les échanges stratégiques se concentrent sur les enjeux et les leviers plutôt que sur la validation des chiffres.

- Alignement des équipes sur les objectifs et métriques

Les directions opérationnelles, financières et commerciales travaillent à partir des mêmes indicateurs. Cela favorise l’alignement des priorités et la cohérence des actions, notamment dans les périodes de tension ou d’accélération.

- Accélération des initiatives transverses

Lorsque les données sont partagées et contextualisées, les projets transverses se mettent en place plus rapidement : segmentation client, prévisions de ventes, optimisation de la supply chain, amélioration de l’expérience utilisateur, etc.

Maîtrise des risques, conformité et sécurité

- Contrôle des accès, traçabilité, politiques de qualité

Une base consolidée permet d’appliquer plus efficacement des droits d’accès différenciés, de tracer les manipulations et de contrôler la qualité des données. La sécurité devient proactive et non plus seulement corrective.

- Facilitation de la conformité aux réglementations (ex. : RGPD)

En centralisant les données, l’entreprise peut mieux identifier les informations personnelles qu’elle traite, satisfaire les obligations réglementaires, et répondre plus rapidement aux demandes d’accès, de rectification ou de suppression.

- Réduction des risques de fuite et d’incident

Moins il existe de copies non maîtrisées, moins la surface d’exposition est importante. La consolidation réduit mécaniquement les risques de fuites, d’atteintes à la vie privée et de pertes d’intégrité.

4. Comment amorcer un projet de consolidation dans l’entreprise ?

Identifier les sources et silos prioritaires

La première étape consiste à cartographier les systèmes, fichiers et applications contenant des données essentielles : CRM, ERP, outils métiers, bases internes, tableurs, plateformes SaaS. L’objectif est d’isoler les silos critiques, ceux qui génèrent le plus d’incohérences ou conditionnent la production des indicateurs clés. Des solutions comme Clidd (clidd.com) permettent d’intégrer et de synchroniser ces différentes sources dans un même environnement, afin de centraliser progressivement les flux et de structurer la démarche.

Définir les règles de gestion et critères de qualité

La consolidation exige de s’accorder sur un ensemble commun de définitions, de métriques et de critères de qualité. Il s’agit notamment d’établir ce qu’est un client actif, une opportunité qualifiée ou une vente validée, et de définir les modalités de mise à jour des informations. Des plateformes comme Clidd permettent de documenter et d’appliquer ces règles de gestion à travers des étapes automatisées de préparation, de contrôle et de nettoyage des données.

Sécuriser la donnée consolidée

Une fois centralisées, les données doivent être protégées par des mécanismes permettant de maîtriser les accès, contrôler les opérations et garantir l’intégrité des informations. L’enjeu est de disposer d’un cadre sécurisé inspirant confiance. Clidd propose un environnement dédié sécurisé dans lequel chaque entreprise peut contrôler précisément les autorisations, les espaces de travail et les flux, tout en limitant les risques liés aux copies non maîtrisées.

Construire progressivement une base unifiée

La consolidation ne se met pas en place en une seule étape : elle progresse par paliers successifs. Une démarche itérative permet d’obtenir rapidement des résultats tangibles, tout en maîtrisant les risques organisationnels et techniques. Les entreprises peuvent débuter avec un périmètre restreint, puis étendre la consolidation à d’autres domaines fonctionnels. Clidd facilite cette progressivité en permettant d’ajouter de nouvelles sources de données et de nouveaux projets au fur et à mesure, dans un cadre maîtrisé et évolutif.

Conclusion : un socle indispensable pour la croissance et la résilience

Consolider ses données n’est plus une option marginale ou un projet réservé aux grandes organisations. C’est une condition essentielle pour piloter efficacement l’activité, accélérer la prise de décision, rendre les équipes plus productives et maîtriser les risques liés à la donnée. En réunissant des informations fragmentées autour d’une source unique, l’entreprise construit un patrimoine solide, exploitable et sécurisé.

Cette démarche constitue aujourd’hui l’un des fondements de la croissance durable. Elle permet d’affronter les incertitudes, de réagir plus vite aux changements de marché et de créer les conditions d’une collaboration fluide. En consolidant la donnée, l’entreprise se dote d’un avantage structurel : une capacité renforcée à comprendre, anticiper et décider.

.png)